Tuesday, November 07, 2006

Sunday, October 01, 2006

Merekat Kehidupan Sosial dengan 3G

3G = Selalu Soal Bisnis?

Saya sendiri merasa, tiap kali orang bicara 3G, orang cenderung membahasnya dari sisi bisnis semata. Dari sisi bisnis, dengan hadirnya teknologi ini, selalu disebutkan bahwa dunia usaha akan memperoleh manfaat yang besar. Mereka menjadi lebih efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan/operasi komunikasi sehari-hari. Ujung-ujungnya, sekian juta atau milyar uang perusahaan untuk kegiatan komunikasi berhasil dihemat melalui pemanfaatan teknologi ini,

Tentu membanggakan, ketika membayangkan setiap keluarga bisa berkomunikasi lebih dekat satu dengan lainnya dengan layanan multimedia yang super canggih tersebut. Saya mungkin akan rajin mengecek setiap hari bagaimana kabar ibu saya di pulau seberang. Sudah makankah beliau? Apakah beliau sehat-sehat saja, dan sebagainya. Atau, seorang warga desa terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter ahli di ibukota negara mengenai penyakit anaknya.

Tentu membanggakan, ketika membayangkan setiap keluarga bisa berkomunikasi lebih dekat satu dengan lainnya dengan layanan multimedia yang super canggih tersebut. Saya mungkin akan rajin mengecek setiap hari bagaimana kabar ibu saya di pulau seberang. Sudah makankah beliau? Apakah beliau sehat-sehat saja, dan sebagainya. Atau, seorang warga desa terpencil dapat berkonsultasi dengan dokter ahli di ibukota negara mengenai penyakit anaknya.

Tuesday, August 22, 2006

Blunder Lagu-lagu Perjuangan

Meski tak banyak disinggung orang, sesungguhnya ada yang unik dari lagu-lagu ini. Jujur saja, rasanya tak banyak lagi pemuda yang hapal dengan lagu-lagu perjuangan (bahkan dalam sebuah tayangan TV, tampak banyak anak muda yang lupa syair Indonesia Raya, dan tak ingat isi teks Pancasila atau Proklamasi). Bukannya sok nasionalis (saya juga ndak begitu kayaknya). Tetapi pengetahuan soal-soal beginian harusnya sih, menurut saya, tetap harus dipunyai kaum muda.

Dan jujur (lagi), saya dulu termasuk yang getol, mulai dari ikut pasukan pengibar bendera, langganan jadi komandan upacara, jadi dirigen (anak-anak dulu, termasuk saya, bilangnya jerigen… hahaha), hingga saat SMA aktif di Pramuka dan marah benar kalau ada teman-teman sekolah yang tak paham prosedur upacara, atau lupa syair lagu-lagu wajib.

Nah, termasuk pula soal lagu-lagu tadi. Tanpa dinyana, banyak anak-anak dan remaja dahulu seperti saya, menghapal mati lagu-lagu itu. Lagu-lagu itu akhirnya banyak yang sekadar hapalan. Waktu SMA, saya baru sadar, misalnya, bahwa teks lagu yang sudah saya hapal sejak TK ternyata keliru. Itu karena kami cuma mendengar dan menghapal dari guru, tidak melihat langsung teksnya di buku-buku lagu.

Belakangan, saat saya diskusi santai dengan istri di rumah, ternyata dia juga punya pengalaman serupa. Kami pun tertawa-tawa saat mengingat-ingat, betapa lugunya hapalan lagu itu, yang ternyata meleset dari teks sebenarnya.

Ini dia beberapa yang saya ingat:

1. Lagu Halo-halo Bandung

Pada awal lagu:

“Halo-halo Bandung Ibukota PERIANGAN….”

Dulu, saya kira Periangan itu adalah ibukota penuh kegembiraan, riang gembira, atau semacam itulah. Rupanya yang dimaksud Periangan itu adalah (tanah) PARAHYANGAN alias ibukota Jawa Barat. Waduh, saya baru sadar ini ketika SMA!

2. Lagu Hari Merdeka

Pada larik syair:

“Sekali merdeka tetap merdeka, selama AYAH masih di kandung badaaan…”

Sumpah, dulu begitulah kami di SD dan SMP menyanyikannya. Meskipun bingung, kenapa kok ayah yang dikandung badan (bukan ibu, atau kakek, misalnya), manalah kami peduli. Karena itu, tiap kali jadi jerigen (baca: dirigen) di SD dan SMP, saya selalu semangat menyanyikannya: “Selama AYAH masih di kandung badaaaan…”

Belakangan saya tahu, ternyata teks yang benar adalah:

“Selama HAYAT masih di kandung badan…”

Oalaaaaah……

3. (Masih) Lagu Hari Merdeka

Pada refrainnya, dinyanyikan seperti ini:

“Kita TETAP, TETAP, TETAP, TETAAAP, mempertahankan Indonesia….”

Sama, walau heran, kok boros benar pengarang lagunya memakai kata tetap, tetapi ya begitulah harusnya dinyanyikan. Eh, ternyata salah. Syair yang benar adalah:

“Kita TETAP SETIA, TETAP SEDIA, mempertahankan Indonesia….”

4. Lagu Garuda Pancasila

Teman-teman saya, bahkan sejawat ibu saya di komplek AURI dulu, menyanyikan lagu ini dengan gempita seperti ini:

“Garudaaa Pancasilaaaa, Akulah PENDUDUKMUUU……”

Saya juga ikut-ikutan nyanyi kayak begitu. Baru ketika SMP, saya tahu, itu salah. Yang benar adalah PENDUKUNGMU, bukan PENDUDUKMU!

Yang lebih lucu lagi, istri saya cerita dahulu ketika TK dan SD ia dengan khidmat menyanyikan lagu ini sebagai berikut:

“Garudaa Pancasilaaaa, Aku LAPENDU KUNGMU….”

(“Kami nggak tau arti kata “Lapendu” dan “Kungmu” itu apa, tapi ya diajarinnya begitu sih, hahaha…” aku istri saya malu-malu. Dia baru tau ketika SMA, bahwa teks yang benar adalah “akuLAH PENDUKUNGMU…).

5. (Masih) Lagu Garuda Pancasila

Blunder berikutnya ada pada lirik sebelum refrain:

“Rakyat adil makmur sentosaaaa. RIBA-RIBANGSA KUUU…..”

Atau versi blunder lainnya:

“Rakyat adil makmur sentosa. PRIBAA-PRIBANGSAKU…”

Lucu deh. Saya baru ngeh bertahun-tahun kemudian kalau yang dimaksud adalah: “PRIBAAADI BANGSAKUU…”

6. Lagu Rayuan Pulau Kelapa

Pada refrainnya saya selalu menyanyikan:

“ Berbisik-bisiik, RAJA KLANAAAA…”

Sumpah mati, waktu SD saya tidak tahu apa itu Raja Klana… Yang saya bayangkan, dia itu seorang raja terkenal, yang dimaksud si pencipta lagu, yang berbisik-bisik tentang indahnya Indonesia.

Barulah ketika SMP, saat belajar tentang ungkapan dan peribahasa, saya sadar bahwa yang dimaksud lagu itu adalah RAJA KELANA alias ANGIN..!!! Mungkin karena itu grup band RAJA to the point, bikin syair “Angin, bawalah diriku melayang” dan bukan “RAJA KELANA bawaalah… dst…”, hehehe

7. Lagu Padamu Negeri

Entah beratus kali menyanyikan lagu ini waktu SD dan SMP (bahkan SMA), banyak kawan-kawan saya yang selalu salah menyusun syairnya, kapan pakai kata BERJANJI, BERBAKTI, dan MENGABDI… Jadi, kadang di awal lagu sudah langsung tancap gas “Padamu negeri, kami mengabdiiiii…” Lho, salah kan?

8. Lagu Bangun Pemuda-Pemudi

Ini jarang dinyanyikan. Tetapi pada larik syair berikut, saya suka mengucapkannya seperti ini:

“Masa yang akan datang, kewajiban MULAAAH….”

Saya terus-terang nggak ngerti siapa MULAH itu. Pernah dengar sih waktu SMP, ada sebutan Mulah (ulama) di Iran. Bingung kan, masa akan datang Indonesia kok jadi kewajiban para mulah itu. Rupanya, kite yang keliru. Teks itu aslinya adalah “KEWAJIBANMU-LAH….” Hahaha.

Anda-anda sendiri, punya pengalaman serupa? Kalau tidak, syukurlah. Artinya, memang masa kecil saya aja yang nggak bener J Tetapi kalau mirip-mirip, jangan-jangan masih banyak lagu lain yang juga salah kaprah. Atauu, jangan-jangan yang saya tulis di atas itulah yang masih anda pahami sampai sekarang. Whaaaa......!?

Wednesday, August 16, 2006

"Menjajakan" Citra Perpustakaan Nasional dan Pengembangan Layanan Bagi Khalayak[1]

Akan tetapi, bagi banyak lapisan masyarakat lain, kata perpustakaan tidak lebih berharga dari program infotainment televisi. Para pekerja dan eksekutif muda barangkali menempatkan perbendaharaan kata perpustakaan di urutan ke sekian, setelah istilah-istilah akuntansi, ekonomi, dan bidang lain yang terkait dengan pekerjaan rutin harian. Bahkan di kalangan pelajar dan mahasiswa sekali pun, kosa kata perpustakaan kalah pamor dengan toko buku, mal, plasa atau hypermarket, dan internet search engine.

Itu baru soal kata perpustakaan. Apabila lebih khusus bicara soal Perpustakaan Nasional R.I. maka persoalannya bisa jadi lebih runyam. Meskipun sepanjang pengetahuan Penulis belum ada survei nasional tertentu yang mencari tahu prosentase masyarakat yang pernah mengunjungi dan memanfaatkan jasa Perpustakaan Nasional, akan tetapi tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwasanya Perpustakaan Nasional mengalami nasib kurang lebih sama dengan persepsi masyarakat terhadap istilah perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan Nasional bukanlah institusi populer, apalagi dianggap bermanfaat. Jika ‘diadu’ dengan keberadaan toko buku grup-grup perusahaan besar dan perpustakaan milik asing, citra Perpustakaan Nasional rasaya sudah pasti kalah dengan status “knock out” (KO).

Problema Perpustakaan Nasional

Ada banyak faktor yang menyebabkan Perpustakaan Nasional tidak menjadi pilihan utama (atau malah bukan pilihan sama sekali) sebagai tempat layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Pertama, soal ketidaktahuan. Tidak semua orang paham tentang Perpustakaan Nasional berikut peran dan fungsinya. Dalam perspektif lain, Perpustakaan Nasional sering disalahpahami sebagai lembaga yang sekadar menyimpan manuskrip dan dokumen lawas bersejarah. Walhasil, ia masih sering dipersepsikan sebagai ‘museum buku’, bahkan tumpang tindih makna dengan Lembaga Arsip Nasional, bukan sebagai lembaga penyedia bahan bacaan dan informasi yang aktual dan mutakhir.

Padahal, secara formal[2] keberadaan lembaga ini diarahkan untuk berfungsi sebagai:

a) pusat informasi nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;

b) pusat deposit nasional, pengemban Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

c) pusat pengembangan sistem perpustakaan dalam rangka pembina semua jenis perpustakaan;

d) pusat pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia di bidang perpustakaan, serta pusat hubungan dan kerja sama antarperpustakaan di dalam dan di luar negeri.

Mastini Hardjoprakoso[3] menegaskan, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, termasuk ilmu dan teknologi informasi, perpustakaan modern telah pula memberdayakan hasil-hasil ilmu dan teknologi modern. Karena itu, maka dewasa ini sudah berkembang perpustakaan otomatisasi, perpustakaan elektronik, dan perpustakaan virtual.

Faktor kedua lebih banyak disebabkan oleh ketiadaan atau kekurangan waktu. Khususnya di perkotaan, bagi para pegawai dan kalangan menengah yang bekerja, adalah hal yang hampir mustahil untuk dapat mengunjungi perpustakaan (termasuk Perpustakaan Nasional di Jakarta). Hanya orang-orang tertentulah yang dapat mengakses secara langsung perpustakaan/Perpustakaan Nasional, seperti peneliti, mahasiswa yang tengah mengerjakan skripsi atau tesis, dan siswa lain yang memperoleh tugas dari sekolah. Ketiadaan waktu serta kesibukan membuat kunjungan ke perpustakaan bukanlah pilihan yang tepat. Untuk memenuhi kebutuhan informasi, kalangan ini biasanya memanfaatkan perpustakaan milik kantor, atau mencari dan membeli buku di toko-toko buku, serta menjelajah situs web di internet.

Di lain pihak, penyediaan jumlah perpustakaan di Indonesia sendiri masih amat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta jiwa. Data tahun 1999 menyebutkan bahwasanya di Indonesia terdapat 1 (satu) perpustakaan nasional, 2.583 perpustakaan umum, 117.000 perpustakaan sekolah dengan total koleksi 106 juta buku, 798 perpustakaan universitas, dan 326 perpustakaan khusus[4].

Khusus tentang pemanfaatan internet, informasi mengenai buku dan penerbit kini dengan mudah dapat diakses, baik keluaran lama maupun terkini, dan memungkinkan pembeli memesan secara online. Demikian pula forum-forum diskusi buku telah banyak berdiri. Setidaknya seperti mailing list pasar-buku@yahoogroups.com (berdiri Januari 2000), dengan jumlah anggota lebih dari 1700 orang dari berbagai kalangan, baik pembaca, penerbit, distributor buku, dan penulisnya sendiri. Lewat forum independen ini, khalayak dengan mudah saling bertukar informasi tentang seluk-beluk menulis, mencari, dan/atau memperoleh berbagai jenis buku.

Faktor ketiga adalah ketidaklengkapan. Untuk menjelaskan hal ini, hasil survei dari Perpustakaan Nasional terhadap pengunjung patut menjadi bahan renungan[5]. Dari sana, diperoleh penjelasan bahwasanya jumlah koleksi Perpustakaan Nasional RI berdasarkan hasil stockopname tahun 2004 adalah 306.191 judul, atau 1.897.597 eksemplar, yang terdiri dari monograp, audio visual, manuskrip majalah, dan suratkabar. Meskipun hasil survei terhadap 1.282 responden (yang mengembalikan kuesioner) menunjukkan 47,38% dari mereka menilai Perpustakaan Nasional sudah memadai atau baik dan 7,58% menyatakan kepuasannya, ternyata masih ada 34,63% lainnya yang menyatakan ragu-ragu, 12,69% tidak puas, dan 3,08% sangat tidak puas.

Salah satu yang menjadi keluhan ketidakpuasan antara lain adalah kurang mutakhirnya buku-buku di Perpustakaan Nasional. Dari 3.055 judul atau 6042 eksemplar hasil pengadaan tahun 2004, yang dikirim untuk layanan tercatat berjumlah 2.419 judul atau 4.421 eksemplar. Dari jumlah itu, yang memiliki nomor induk dengan angka tahun 2004 hanya 731 judul. Karena hal ini pula, dapat dimengerti jika ada masyarakat yang lebih memilih mengunjungi toko buku karena kemutakhiran terbitan dan jenis buku yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Faktor keempat yang tak kalah penting adalah kekhawatiran adanya ketidaknyamanan dalam menikmati layanan di Perpustakaan Nasional dan perpustakaan-perpustakaan lain pada umumnya. Ketidaknyamanan ini uniknya juga dikeluhkan oleh sebagian responden dalam survei yang disebut di atas sebelumnya. Hal itu berupa mahalnya tarif fotocopy, sarana penelusuran katalog kartu maupun OPAC yang tidak memadai, dan petugas layanan yang kurang komunikatif.

Bagi para pekerja kantoran yang lebih mengandalkan internet, ‘keramahan’ mesin pencari (search engine) seperti Google (www.google.com) dan Yahoo! (www.yahoo.com), serta mesin pencari lainnya (Altavista, Ask Jeeves, dan sebagainya) dipercaya jauh mengalahkan layanan perpustakaan. Mesin pencari tersebut bukan sekadar alat, tetapi juga ‘profesor gratisan’ yang baik, penuh pengertian, dan mampu menyediakan beribu kemungkinan. Secara berkelakar Penulis dapat mengatakan, di perpustakaan setiap pengunjung punya peluang untuk diomeli (atau setidaknya memperoleh vonis tatapan mata penuh kekesalan dari petugas perpustakaan) apabila melakukan kesalahan dalam memasukkan suatu permintaan. Sebaliknya, Google dan Yahoo! malah memberi pengunjungnya tips dan saran, manakala pengguna keliru memasukkan jenis permintaan. Dan bila jenis informasi yang dikehendaki tidak ditemukan, Google dan Yahoo! selalu mengucapkan kata “Sorry” serta menawarkan alternatif pencarian lain. Mesin ini juga tidak pernah marah dan mengeluh terhadap permintaan apapun yang masuk, sehingga terkesan lebih manusiawi dibandingkan petugas perpustakaan sendiri.

Sekadar informasi, untuk Google saja, layanan pencarian yang disediakannya secara cuma-cuma meliputi tak kurang dari 8.058.044.651 (delapan milyar lebih!) halaman web. Ratusan ribu bahkan jutaan di antaranya berbentuk file elektronik novel, jurnal, musik, lagu, dan film serta dokumen lain dari berbagai disiplin ilmu dengan beragam format. Lantas, dengan kenyamanan yang demikian prima, untuk apa bersusah payah menghabiskan waktu ke perpustakaan untuk kemudahan dan kenyamanan yang belum tentu akan diperoleh?

Perlunya Strategi Komunikasi Pemasaran

Dengan berbagai masalah dan tantangan di atas, sudah seharusnya Perpustakaan Nasional menyesuaikan diri sebagaimana layaknya sebuah organisasi modern bekerja. Pendekatan modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka[6]. Artinya, ia merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungannya, sehingga bisa jadi organisasi mempengaruhi atau dipengaruhi lingkungan tersebut. Hal ini berbeda dengan pendekatan klasik dan neo-klasik, yang memandang organisasi sebagai sistem tertutup, sehingga peran lingkungan dinafikan. Untuk itu, Perpustakaan Nasional harus cepat tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan luar dan menyesuaikan strategi dan kegiatannya agar dapat memenuhi apa yang diinginkan lingkungan, sekaligus sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri.

Terkait dengan fungsinya sebagai pusat informasi nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, harus diakui Perpustakaan Nasional belum memiliki tingkat citra yang memenuhi fungsi tersebut. Dengan empat persoalan utama sebagaimana dipaparkan sebelumnya di atas, Perpustakaan Nasional sudah saatnya menyusun strategi yang lebih jelas dan terarah, agar eksistensinya diketahui dan diterima masyarakat sebagaimana mestinya. Sebagai sebuah institusi modern yang ‘menjajakan’ layanan informasi, Perpustakaan Nasional perlu mengadopsi atau mengadaptasi konsep komunikasi pemasaran seperti yang telah banyak dilakukan lembaga lainnya. Konsep komunikasi pemasaran bukanlah semata milik organisasi atau lembaga komersial, melainkan juga dapat diterapkan oleh organisasi berbasis nirlaba atau non-profit. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai upaya marketing (pemasaran) sosial.

Komunikasi pemasaran menekankan lima asas penting yakni[7]: a) pemasaran adalah sebuah proses; b) pemasaran membantu orang dan organisasi memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka; c) pemasaran melibatkan banyak jenis kegiatan dan fungsi; d) pemasaran melibatkan lembaga-lembaga; dan e) tujuan pemasaran adalah membangun dan menjaga hubungan satu sama lain (penyedia layanan dan klien/konsumennya).

Mengacu pada kelima prinsip tersebut, Perpustakaan Nasional hendaknya melakukan proses agar khalayak memperoleh informasi yang benar dan komprehensif tentang peran dan fungsi lembaga tersebut. Perpustakaan Nasional juga harus berupaya agar dengan proses itu, fungsi dan peran mereka sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Keppres No. 11 tahun 1989 dapat dipenuhi. Di lain pihak, publik juga dapat dipenuhi, bukan saja kebutuhannya (needs) melainkan juga keinginan (wants) terhadap keberadaaan Perpustakaan Nasional berikut layanan yang disediakannya. Lebih jauh lagi, Perpustakaan Nasional harus melakukan upaya yang terus-menerus, melalui berbagai jenis kegiatan, untuk menjaring peminat baru serta mengelola peminat yang telah memanfaatkan layanannya. Dan yang tak kalah penting, Perpustakaan Nasional membutuhkan sinergi dengan berbagai lembaga dan organisasi lainnya dalam membantu terwujudnya tujuan mereka.

Informasi Komprehensif

Hal penting yang perlu dilakukan antara lain menyediakan informasi yang benar dan komprehensif tentang Perpustakaan Nasional itu sendiri. Hal ini tidak melulu dilakukan melalui situs web, selebaran, atau brosur, sebagaimana yang lazim dilakukan banyak lembaga. Perpustakaan Nasional dapat melakukan pendekatan berupa kunjungan dan penjalinan kerja sama terhadap pihak-pihak yang dianggap potensial dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan memperoleh beragam informasi serta hal-hal yang terkait dengan perpustakaan, seperti sekolah-sekolah, kampus, instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain. Ini berguna dalam rangka menggaet perhatian dan kesadaran publik sebagai audiens target akan pentingnya keberadaaan dan fungsi perpustakaan (nasional), sekaligus menumbuhkan kecintaan pada buku pada umumnya, serta perpustakaan pada khususnya.

Sesungguhnya, selama ini sudah ada sosialisasi dan upaya melayani yang cukup bagus yang terlihat oleh publik, semisal perpustakaan keliling dengan menggunakan mobil khusus. Meskipun menjanjikan, sayangnya ini belum efektif. Bisa jadi, hal tersebut dipengaruhi karena keterbatasan armada dan anggaran. Perpustakaan keliling sebenarnya dapat menjadi bagian dari kampanye mencintai buku dan menggemari perpustakaan, apabila kehadirannya tidak sekadar di sekolah-sekolah atau lembaga ‘konsevensional’ lainnya. Untuk jangka panjang, perlu terobosan lebih berani, antara lain dengan menempatkan mobil-mobil perpustakaan keliling secara rutin di gedung-gedung perkantoran besar di sekitar Jakarta.

Pentingnya Kampanye Citra

Dari berbagai upaya tersebut, langkah penting yang perlu diambil dan akan membutuhkan kerja keras adalah upaya menghadirkan citra perpustakaan (dan Perpustakaan Nasional) sebagai suatu institusi yang bukan distereotipkan hanya milik para pelajar, peneliti, atau mahasiswa yang sedang butuh literatur. Karena itu, kampanye pencitraan tentang Perpustakaan Nasional yang berkesinambungan perlu untuk dipikirkan dengan seksama.

Perpustakaan Nasional --dan pemerintah-- tidak bisa hanya mengandalkan pada momen dan peristiwa tertentu yang sifatnya tahunan belaka, seperti penetapan bulan Mei sebagai Bulan Buku, sebagaimana yang dicanangkan sejak 2 Mei 1995 oleh Presiden R.I kala itu, Soeharto, di Pontianak. Demikian juga dengan pemanfaatan bulan September sebagai Bulan Gemar Baca, berbarengan dengan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada bulan sama. Kampanye tentang Perpustakaan Nasional sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan, dan budaya harus dilakukan lebih gencar dan harus senantiasa dikaitkan dengan kampanye gemar membaca dan cinta buku yang sudah ada sebelumnya. Hal ini penting untuk dicamkan, mengingat tingginya angka statistik melek huruf penduduk Indonesia yang telah mencapai 84% (jauh di atas rata-rata negara berkembang yang hanya 69%) tidak diiringi dengan meningkat drastisnya minat baca, daya beli, dan ketersediaan buku yang akan dibaca[8]. Oleh sebab itu, suburnya pertumbuhan klub-klub penggemar dan membaca buku lima tahun terakhir ini, sebenarnya menjadi hal yang patut disyukuri karena dapat dimanfaatkan untuk membantu mendukung kampanye terpadu yang akan dilakukan tersebut.

Pesan utama kampanye adalah membangun citra bahwasanya Perpustakaan Nasional hadir tidak sekadar memenuhi kebutuhan publik akan informasi melainkan juga representasi dari gaya hidup manusia modern, yang memadukan unsur pendidikan, wisata, dan hiburan sekaligus. Model kampanye seperti pemakaian dan penjualan gelang atau pita simbolisasi dukungan kampanye (sebagaimana yang telah dilakukan dalam kampanye pendidikan untuk anak korban bencana alam) patut menjadi contoh, berikut penyebarluasan slogan yang mengena dan mudah diingat publik.

Selain itu, penawaran menjadi anggota kehormatan Perpustakaan Nasional bagi kalangan swasta, ilmuwan, selebritis, dan khalayak umum, dengan fasilitas dan insentif bersifat edukasional dari Perpustakaan Nasional, dapat mendongkrak citra Perpustakaan Nasional, sekaligus menggaet pendanaan, sejauh yang diijinkan oleh peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, kampanye diharapkan dapat menghasilkan perubahan persepsi, sikap, hingga perilaku publik tentang Perpustakaan Nasional. Di kalangan masyarakat, orang akan merasa malu dan ketingalan jaman apabila tidak pernah ke Perpustakaan Nasional, atau tidak menjadi anggotanya. Sama malunya apabila seseorang di masa kini tidak memiliki alamat e-mail atau situs pribadi.

Dengan demikian, kelak seorang ayah akan dengan bangga membawa anaknya ke Perpustakaan Nasional, sebagaimana mereka bangga membawa keluarganya berplesiran ke toko buku Gramedia dan Gunung Agung. Perpustakaan tidak lagi mengesankan sebuah gedung suram, kuno, dan serius, tempat dokumen-dokumen lama disimpan, melainkan menjadi tempat menarik sebagai pusat perbincangan mengenai perpustakaan itu sendiri, buku, ilmu pengetahuan, dan berbagai informasi mutakhir lainnya.

Yang terjadi saat ini, membayangkan Perpustakaan Nasional sebagaimana layaknya toko buku swalayan besar berdekorasi cerah dan bernuansa kafe, sebagaimana model toko buku seperti QB dan Aksara, amat jauh panggang dari api. Para pebisnis toko buku gaya baru seperti itu harus diakui sukses menggabungkan antara bisnis penjualan buku, gerakan cinta buku dan gemar membaca, sebagai sebuah gaya hidup terhormat. Dalam jangka panjang, Perpustakaan Nasional hendaknya menerapkan pula perpaduan semacam itu dengan modifikasi di sana-sini, sesuai peran dan fungsinya yang telah diatur negara.

Strategi ini tidaklah muluk-muluk. Untuk Indonesia yang berpenduduk lebih dari 220 juta dan wilayah yang amat luas, jumlah toko dan kios buku yang ada masih amat kurang, sekitar 2000 buah[9]. Jumlah itu dibandingkan luas kepulauan Nusantara dan jumlah penduduk masih kurang mencukupi. Toko yang disebut kebanyakan berupa toko kecil sederhana dengan luas rata-rata 10 meter persegi. Hanya sekitar 5% dari toko buku yang dikategorikan modern dan dibangun di kota-kota besar. Perpustakaan Nasional, berikut jaringan perpustakaan daerah yang ada di dalam negeri, dapat mengisi ceruk kekosongan yang masih cukup menganga lebar tersebut.

Pengelolaan perpustakaan secara lebih terbuka dan bersahabat juga terbukti lebih mengundang banyak pengunjung, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh G . Sukadi (1996) tentang perpustakaan ala swalayan di Universitas Sanata Darma. Dengan ruangan ber-AC, memiliki ruang diskusi dan seminar, dan kebebasan pengunjung mencari serta membaca buku yang mereka inginkan, telah terbukti meningkatkan jumlah pengunjung[10].

Kampanye dan bentuk komunikasi pemasaran seperti ini memang memerlukan konsultan komunikasi pemasaran yang kompeten, diiringi dengan rekrutmen dan peningkatan kapasitas staf humas dan pegawai Perpustakaan Nasional pada umumnya. Selain itu, untuk mencapai gaung yang diharapkan, kerja sama erat dengan pers dan media massa menjadi suatu hal yang tak dapat ditawar-tawar.

Internet dan Masa Depan Perpustakaan

Perpustakaan Nasional harus menyediakan informasi tentang isi dan keunggulan layanannya supaya diketahui dan dinikmati publik, termasuk kalangan yang telah melek dan akrab dengan teknologi. Situs web misalnya, seharusnya berisi content yang komprehensif, tidak sekadar menampilkan daftar koleksi, yang itu pun sering kali tidak lengkap. Yang terjadi selama ini, kalaupun terdapat file atau dokumen yang tersedia secara gratis di internet (www.pnri.go.id), kebanyakan di antaranya hanya berguna untuk kalangan pustakawan sendiri, bukan untuk publik kebanyakan. Padahal, publik ingin tahu, apa yang bisa mereka dapatkan dari situs Perpustakaan Nasional? Bagaimana caranya mendapatkan fotokopi untuk topik-topik spesifik semisal manajemen dan pemasaran, yang mungkin banyak dibutuhkan kalangan perkantoran (selain dengan men-download file gratis berformat PDF dari situs Perpustakaan Nasional).

Usaha ini dapat diwujudkan antara lain dengan penyediaan layanan antar (delivery order) seperti halnya toko buku online (hal yang telah dilakukan oleh toko-toko buku online, contohnya Ekuator). Dengan demikian, meskipun tidak dapat berkunjung secara fisik ke Perpustakaan Nasional, pengguna tetap dapat meminta jasa fotokopi atau pun kumpulan file dalam CD-ROM untuk dikirim ke alamatnya. Jika ini dilakukan dengan serius dan sistematis, menemukan banyak peminat yang masuk kategori seperti ini dan mau bertransaksi secara elektronik tidaklah susah.

Pemanfaatan internet dapat dioptimalkan, misalnya dengan menempatkan petugas Perpustakaan Nasional untuk senantiasa memantau --dan bila perlu terlibat aktif-- memfasilitasi permintaan dan pertanyaan tentang informasi buku serta perpustakaan, baik lewat e-mail yang masuk ke Perpustakaan Nasional dan dialog interaktif di situs www.pnri.go.id, maupun diskusi-diskusi interaktif di berbagai mailing list yang bertopik perbukuan. Perpustakaan Nasional dapat membuat mailing list khusus pengunjung/anggota Perpustakaan Nasional, memasukkan posting tentang buku baru yang baru datang secara rutin ke berbagai mailing list dan kelompok diskusi maya, hingga mengadakan pekan khusus akses gratis berbagai dokumen terpilih yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Khusus bagi layanan berbasis internet yang terakhir disebut di atas, ternyata terbukti sukses mendulang perhatian publik hingga mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Penerbit SAGE Publication sepanjang Oktober 2004 lalu dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya. Pengunjung dapat mengakses situs mereka dan men-donwnload secara gratis ribuan dokumen dari berbagai jurnal penelitian dan buku dalam format PDF.

Mulai Sekarang Juga

Menerapkan strategi sebagaimana yang diusulkan di atas tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini mengingat masih banyaknya masalah dan kendala yang dihadapi, seperti belum memadainya kondisi ekonomi bangsa. Selain itu, untuk menerapkan strategi komunikasi pemasaran yang jitu bagi Perpustakaan Nasional, pembenahan dari dalam juga tak kalah penting untuk dilakukan, mulai dari peningkatan kapasitas pegawai, perbaikan layanan dan fungsi situs web milik Perpustakaan Nasional (termasuk peningkatan kapasitas server dan sebagainya), hingga penataan ulang tata letak dan peruntukan ruang di Perpustakaan Nasional. Semua ini memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karenanya, Perpustakaan Nasional dapat memulai dengan menyusun prioritas tentang apa yang patut untuk dibenahi terlebih dahulu, dengan konsekuensi yang seminimal mungkin. Mengutip apa yang diucapkan da’i kondang Indonesia, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Perpustakaan Nasional dapat melakukan perbaikan, perubahan, dan peningkatan mutu melalui 3M: “mulai dari diri sendiri (internal); mulai dari yang kecil; dan mulai sekarang juga”.

*****

[2] Sebagaimana disebutkan dalam Keppres Nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.

[3] “Buku dan Perpustakaan” dalam “Buku Membangun Kualitas Bangsa”; Kanisius, 1997.

[4] Alfons Taryadi: “Buku dalam Indonesia Baru”. Yayasan Obor Indonesia. 1999.

[5] Lihat www.pnri.go.id, Kamis, 30 Desember 2004; “Kajian Pemakai untuk Tingkatkan Kinerja Layanan”.

[6] Stephen P. Robbins: “Teori Organisasi; Struktur, Desain & Aplikasi”. Arcan. 1994.

[7] William G. Nickels: “Marketing Communication and Promotion”. Text and Cases, 3rd Edition. John Wiley and Sons, US. 1984.

[8] Ignas Kleden dalam Taryadi: “Buku dalam Indonesia Baru”; Yayasan Obor Indonesia, 1999.

[9] Mengacu pada Alfons Taryadi Taryadi: “Buku dalam Indonesia Baru”; Yayasan Obor Indonesia. 1999.

[10] diceritakan Alfons Taryadi: “Problema dan Prospek Dunia Penerbitan Buku di Indonesia” dalam “Buku Membangun Kualitas Bangsa”, Kanisius. Jakarta, 1997.

Thursday, August 03, 2006

Kisah Tentang Buku (Bag.2): Sekilas Perkembangan di Indonesia

Buku-buku Islam karya berbagai ulama terkenal juga amat mewarnai dan mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat saat itu. Sebut saja semisal Kitab Tajussalatin atau Mahkota Segala Raja yang dikarang oleh Bukhari Al-Jauhari pada tahun 1603. Bahkan dalam kitab seperti "Serat Centini" dan "Serat Cebolek" yang merupakan karya sastra Jawa kuno, yang tersusun pada abad ke-19, disebutkan bahwa sejak permulaan abad ke-16 di Nusantara telah banyak dijumpai pesantren besar yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik di bidang fikih, teologi, dan tasawuf.

"Serat Centini" yang ditulis oleh Raja Keraton Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono V, tatkala menjadi putra mahkota pada 1814, malah dengan jelas menuliskan judul-judul kitab yang diajarkan pesantren sejak abad ke-16, seperti Mukarrar (al Muharrar, karya Imam Rafi'i), Sujak (mungkin kitab Taqrib karya Ibnu Suja), Ibnu Kajar (Ibnu Hajar al Haitami, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj?), Samarqandi (Abu Laits Muhammad Abu Nasr as Samarqandi, penulis kitab Ushuludin, tanpa judul, sehingga terkenal dengan sebutan pengarangnya), Humuludin (Ihya Ulumuddin karya Imam Gazali), Sanusi (Abu Abdallah Muhammad Yusuf as Sanusi al Hasani, penulis kitab Ummul Barahin atau Durrah yang membahas akidah dari sudut pandang tarekat Sanusiyah), dan lain-lain.

Sementara di luar Jawa terdapat lembaga pendidikan semodel pesantren dengan nama atau istilah lain, seperti meunasah di Aceh dan surau di Sumatra Barat. Mereka juga telah menggunakan kitab-kitab untuk dipelajari, yang nyaris sama dengan kitab-kitab di pesantren Pulau Jawa.

Prof. Dr. M.C. Ricklefs dalam makalahnya di sebuah seminar tahun 2000 menyebutkan, konon banyak buku yang diilhami oleh kebudayaan Islam diintroduksikan pada abad ke-17 ke dalam kesusastraan kraton Jawa, yaitu Carita Sultan Iskandar, Kitab Usulbiyah dan Serat Yusuf (versi panjang). Semua buku itu dianggap sebagai objek yang sakti dan hanya dikenal dalam lingkungan kraton, meskipun Serat Yusuf versi pendek dikenal dan tersebar luas di masyarakat Jawa. Menurut kolofon Carita Sultan Iskandar, buku itu berdasarkan atas versi bahasa Melayu, diciptakan dalam bahasa Jawa di Surabaya dan dibawa ke Mataram oleh Pangeran Pekik. Sementara menurut kolofon Serat Yusuf, versi itu ditulis di desa Karang (disamping Tembayat) pada bulan Jumadilawal AJ 1555 (Anno Javonico: kalender Islam-Jawa) atau bulan Nopember 1633M.

Buku di Jaman VOC

Namun perkembangan yang menandai dimulainya kegiatan percetakan di tanah air terjadi ketika mesin cetak masuk ke Hindia Belanda abad ke -17 yang dibawa oleh VOC (Verenidge Oostindische Compagnie). Mereka mencetak banyak hal, mulai dari brosur, pamflet, hingga koran dan majalah (Kurniawan Junaedhi, 1995: Rahasia Dapur Majalah di Indonesia). Pada tahun 1778, berdiri perpustakaan Bataviaash Genootschaap vor Kunsten en Watenschappen, dengan koleksi naskah dan karya tulis bidang budaya dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Budaya dan kebiasaan baca pada waktu itu, sebagaimana di daratan Eropa dan Amerika, terbatas pada kaum kolonial, bangsawan, kaum terpelajar, dan pemuka-pemuka agama.

Sejak Hindia-Belanda dikembalikan oleh Inggris tahun 1812, percetakan (surat kabar) dikendalikan sepenuhnya oleh negara, meski perusahaan percetakannya berlokasi di negeri Belanda. Waktu itu percetakan buku juga dikelola oleh swasta, dimulai pada tahun 1839, dipelopori oleh Cijveer & Company. Tiga tahun berselang, percetakan ini berubah nama menjadi Cijveer & Knollaert. Ia berpindah tangan lagi ke Ukeno & Company, dan terus berpindah tangan karena kegagalan dalam pemasaran produknya. Di tangan Bruyning Wijt kondisinya akhirnya membaik.

Misi agama juga mempelopori pencetakan buku atau kitab suci. Zending Protestan dilaporkan pertama kali datang ke Indonesia tahun 1831. dan mendirikan sekolah di Tomohon, Minahasa, pada tahun 1850. Di sini mereka mencetak buku, selebaran, dan surat kabar.

Pada akhir abad ke-19, terutama di Jawa, tumbuh penerbit dan percetakan milik orang Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa yang menerbitkan sekitar 3000 judul buku, pamflet, dan terbitan lainya sebelum kemerdekaan. Terbitan mereka terutama buku-buku cerita dalam bahasa Melayu Tionghoa atau Melayu pasar. Mereka juga menerbitkan koran yang tumbuh dengan subur. Sastra Melayu Tionghoa mulai berkembang jauh sebelum didirikannya Balai Pustaka pada tahun 1918. Golongan Tionghoa yang hidup lebih makmur dibandingkan dengan golongan bumiputra, dengan sendirinya lebih mampu membeli buku dan membayar langganan koran dan majalah secara teratur. Pada zaman pendudukan Jepang pers Melayu-Tionghoa dihapus. Beberapa bumiputra yang magang di penerbitan milik Tionghoa ini kemudian tumbuh sebagai jurnalis dan penerbit sekaligus, antara lain RM Tirtoadisoerjo dan Mas Marco Katrodikromo, yang dikenal dengan bukunya Student Hidjo.

Tahun 1906, pemerintah kolonial mengubah peraturan sensor barang terbitan. Sebelumnya, setiap penerbit harus menyerahkan naskah mereka kepada penguasa sebelum dicetak. Peraturan baru menerapkan sensor represif, yakni menindak dna membatasi barang cetakan setelah diedarkan. Ini menimbulkan akibat positif berupa maraknya berbagai terbitan, termasuk buku dan majalah.

Buku Anak-Anak

Terdapat fenomena menarik untuk buku buat anak-anak. Pada tahun 1916 saja ternyata sudah ada 61 judul, yakni dengan bahasa Jawa 36 judul dan bahasa Sunda 25 judul. Pada tahun 1921, buku cerita kanak-kanak berbahasa Melayu pertama diterbitkan, berjudul “Cerita Seekor Kucing yang Cerdik”, disadur dari cerita Prancis.

Sementara, monumen bersejarah penerbitan buku anak ditandai dengan terbitnya cerita “Si Samin”, yang merupakan cetak ulang dari buku yang awalnya berjudul “Pemandangan dalam Dunia Kanak-kanak” karangan M.Kasim, tahun 1924. Buku anak-anak kembali mengalami booming pada tahun 1990-an hingga sekarang, terutama dengan membanjirnya komik-komik asal Jepang.

Berdirinya Pabrik Kertas Pertama

Hubungan kolonial Belanda di Hindia Belanda dengan pusat yang terhambat karena Perang Dunia I tahun 1918 mengakibatkan suplai kertas dari negeri Belanda terhenti. Agar pasokan tetap seperti semula, NV Gelderland Papier Fabriek di Nijmegen berinisiatif membuka usaha di Hindia Belanda. Tempat yang dipilih sebagai pabrik adalah Padalarang, karena letaknya yang strategis antara Bandung-Jakarta, dekat dengan jalur kereta api, sumber air dengan kualitas bagus untuk pengolahan kertas, dan banyaknya tersedia merang sebagai bahan baku kertas waktu itu. Perusahaan berkembang dan berubah nama menjadi NV Papier Fabriek Padalarang-Leces.

Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, pabrik ini diambil oleh pemerintah dan menjadi Perusahaan Negara (PN) Kertas Padalarang. Kertas dari daerah ini digunakan untuk pembuatan buku tulis, kertas uang, dan kertas lichtdruk.

Balai Pustaka sebagai Tonggak

Penerbit Balai Pustaka (BP) boleh disebut sebagai tonggak penerbitan buku secara massal. Penerbitan ini muncul dari pembentukan Commissie Voor de Inlandsche Chool en Voklslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) melalui keputiusan pemerintah No 12 tanggal 14 Sepetember 1908. Pada tahun 1917 komisi ini berganti nama menjadi Balai Poestaka dan mulai mencetak ratusan karya, mulai dari buku dalam berbagai bahasa. Puluhan karya sastra pribumi berbahasa Melayu terbit, seperti “Siti Noerbaja” karya Marah Rusli, “Azab dan Sengsara” karya Merari Siregar, “Salah Asuhan”-Abdul Muis, “Lajar Terkembang” - Sutan Takdir Alisjahbana, “Atheis” - Achdiat Kartamihardja, dan masih banyak yang lainnya. Setelah empat tahun pendiriannya, BP memiliki mesin cetak sendiri untuk keperluan seluruh terbitannya.

Buku Pasca Kemerdekaan

Periode setelah kemerdekaan ditandai dengan penerbitan buku-buku dsalam bahasa Indonesia. Terdapat tren melakukan cetak ulang buku-buku, di samping menerbitkan buku baru. Hingga tahun 1950, penerbitan seperti BP masih dominan dan berhasil menerbitkan dan mencetak ulang 128 judul buku dengan tiras 603.000 ekslempar. Pada saat ini pula muncul karya-karya sastra dari para penulis seperti Idrus dengan “Dari Ave Maria ke Djalan Lain ke Roma”; Tambera karya Utuy Tatang Sontani; Pramudya Ananta Toer dengan “Dia Jang Menjerah” dan “Bukan Poasar Malam”; Mochtar Lubis dengan “Si Djamal”. Selain karya anak negeri, BP juga menghadirkan karya para penulis dunia seperti Fyodor Dostojevsky, John Steinbeck, Anton Chekov, dan lainnya. Di masa sekarang, penerbit BP rata-rata memprroduksi buku sebanyak 320 judul pertahun, dengan porsi terbesar masih buku-buku yang cetak ulang dari tahun-tahun sebelumnya.

Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, kebutuhan buku-buku sekolah dapat dibeli di pasar, meskipun banyak dari buku-buku tersebut masih dalam bahasa Belanda. Sejumlah kecil penerbit nasional mulai muncul dengan menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah, di antaranya adalah Pustaka Antara, Pustaka Rakyat (sekarang Dian Rakyat), Endang, dan beberapa lagi yang semuanya berpusat di Jakarta. Di Bandung, ada penerbit Ganaco yang mengambil alih percetakan Nix. Situasi yang masih sulit dimanfaatkan segolongan anggota masyarakat yang jeli melihat kesempatan, dengan menstensil buku yang banyak dibutuhkan tetapi kosong di pasaran. Menyalin buku dengan cara menstensil ini kemudian berkembang dengan mengkopi buku aslinya berkat teknologi grafika yang semakin canggih dengan lahirnya mesin cetak offset.

Tahun 1950 lahirlah Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di Jakarta. IKAPI adalah sebuah asosiasi penerbit buku nasional yang bertujuan membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui buku. IKAPI kini memiliki sekitar 650 anggota di penjuru Nusantara. Di era awal 50-an ini pula sempat populer apa yang disebut buku roman atau majalah picisan berharga murah, yang kebanyakan dikeluarkan oleh berbagai penerbitan di Medan, misalnya Tjerdas, Lukisan Pudjangga, dan lain-lain. Sebagian lagi bertemakan misteri, yang banyak digemari pembaca.

Dunia penerbitan buku agak memulih sejak 1973 dengan adanya proyek Buku Inpres, yakni pengadaan buku bacaan untuk anak sekolah. Untuk buku SD, misalnya, dibeli pemerintah dari 250 penerbit sekaligus dengan jumlah sekitar 500 judul, masing-masing 22.000 eksemplar. Jumlah itu ditingkatkan tahun berikutnya di masa Menteri P dan K, Daoed Joesoef, dengan pesanan masing-masing judul 160.000 eksemplar, merata di seluruh Indonesia. Ketika harga minyak turun drastis, pembelian buku ikut menurun terus, hingga akhirnya pada tahun 1995-1996 tinggal 17.000 eksemplar setiap judul. Untuk SLTP-SLTA, jumlah yang dipesan lewat Proyek Inpres jauh lebih sedikit, sekitar 5000-15.000 eksemplar.

Ekonomi Buku

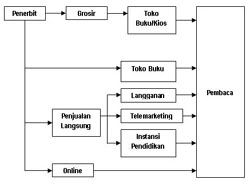

Penjualan buku di Indonesia biasanya dilakukan dengan beberapa cara (Surianto dalam Taryadi, 1999): a) melalui display toko buku; b) melalui grosir atau distributor (misalnya: buku-buku komik terjemahan asing); c) penjualan langsung (direct selling); d) online.

Penjualan lewat display dan distributor merupakan cara yang paling lazim dilakukan di Indonesia. Khusus tentang distributor, kebanyakan buku-buku komik asing (anak-anak, remaja, ataupun dewasa) menggunakan jalur ini sebelum sampai ke eceran (toko buku). Misalnya saja, Elex Media Komputindo menjadi agen/distributor bagi Kodansha Jepang untuk komik-komik asal negeri Matahari Terbit tersebut. Belakangan, penjualan dengan cara langsung juga digemari, seperti yang dilakukan pada buku terjemahan Harry Potter oleh Gramedia, buku “Supernova” oleh manajemen Dewi RSD, dan lain-lain.

Diagram Distribusi Buku di Indonesia (modifikasi dari Teddy Surianto: “Potret Distribusi Buku di Indonesia” dalam Taryadi/1999)

Pembeli buku dan Toko Buku

Prof. Sigeo Minowa dari Jepang pernah meneliti jumlah uang yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia untuk membeli buku. Dengan menggunakan parameter Book Production Consumption (BPC), diperoleh angka 0,144% untuk Indonesia, dengan asumsi produk buku tahunan 215 juta eksemplar, dan harga jual rata-rata Rp 4000. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Filipina (0,286%) dan negara-negara maju yang mencapai 0,35% (Laporan UNDP, 1994 dalam Taryadi, 1999).

Di internet, terdapat banyak situs buku dan penerbit yang memungkinkan pembeli memesan secara online. Demikian pula forum-forum diskusi buku bayak dibuat. Yang paling berpengaruh adalah mailing list

pasar-buku@yahoogroups.com (Januari 2000) dengan jumlah anggota lebih dari 1700 orang yang datang dari berbagai kalangan, baik pembaca, penerbit, distributor buku, dan penulisnya.Sedangkan jumlah toko buku, atau kios kecil buku yang ada di Indonesia sekitar 2000 buah. Jumlah itu dibandingkan luas kepulauan Nusantara dan jumlah penduduk masih kurang mencukupi. Toko yang disebut kebanyakan berupa toko kecil sederhana dengan luas rata-rata 10 meter persegi. Hanya sekitar 5% dari toko buku yang dikategorikan modern dan dibangun di kota-kota besar, seperti Gramedia dan Gunung Agung. Kini, model toko seperti QB dan Aksara, yang menggabungkan antara bisnis, minat baca, dan gaya hidup mulai menarik banyak perhatian.

Tentang Daya Baca

Statistik menunjukkan bahwa 84% penduduk Indonesia (sekitar 168 juta) sudah melek huruf, jauh di atas rata-rata negara berkembang yang hanya 69%. Persoalannya, sehingga tingginya tingkat kemampuan baca tidak diiringi dengan meningkatnya minat baca, juga daya beli dan ketersediaan buku yang akan dibaca. Ignas Kleden dalam Taryadi (1999) memberi fakta bahwa sebuah buku yang dicetak sebanyak 3000 eksemplar ternyata dalam satu tahun tidak habis terjual di pasar Indonesia yang berpopulasi 200 juta orang lebih.

Pemerintah telah berupaya mengatasi hal tersebut, antara lain dengan menetapkan Bulan Mei sebagai Bulan Buku, sebagaimana yang dicanangkan sejak 2 Mei 1995 oleh Pak Harto di Pontianak. Demikian juga bulan September dicanangkan sebagai Bulan Gemar Baca, berbarengan dengan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada bulan sama. Akhir-akhir ini pertumbuhan klub-klub penggemar dan membaca buku cukup menggembirakan, terutama lewat milis-milis di internet.

Perpustakaan juga menjadi salah satu cara untuk menyediakan tempat membaca bagi seluruh warga. Indonesia saat ini masih kekurangan dalam jumlah perpustakaan. Tercatat ada 1 (satu) perpustakaan nasional dengan koleksi 1.976.150 buku, 2.583 perpustakaan umum, 117.000 perpustakaan sekolah dengan total koleksi 106 juta buku, 798 perpustakaan universitas, dan 326 perpustakaan khusus.

Teknologi Cetak Majalah dan Buku

Perkembangan teknologi cetak buku dan majalah di Indonesia secara langsung mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia, khususnya daratan Eropa dan Amerika. Dimulai dengan penggunaan mesin cetak hasil pengembangan Guttenberg, yang baru masuk ke Indonesia (waktu itu Hindia Belanda) pada abad 17. Hingga masa tahun 1960-an, percetakan menggunakan mesin typesetting atau letter press (proses cetak dengan permukaan timbul/menonjol).

Sejalan dengan ditemukannya litografi, yang proses cetak analognya menggunakan permukaan datar dan rata, produksi dapatt dilakukan lebih cepat. Mulai tahun 1970-an, penggunaan mesin cetak offset mulai dilakukan di dalam negeri. Kelompok Kompas Gramedia (KKG), misalnya, awalnya hanya menerbitkan majalah Intisari dengan dibantu percetakan dari luar. Intisari dan Koran Kompas --yang terbit kemudian—ternyata oplahnya terus meningkat sehingga memaksa mereka untuk membuat percetakan sendiri. Mesin-mesin cetak web-offset waktu itu antara lain datang dari merek Pacer (Inggris), double width Goss Urbanite (Amerika), dan Heidelberg (Jerman). Teknologi offset cukup lama bertahan bahkan hingga kini. Yang berubah adalah kemampuan mencetak ukuran kertas yang lebih beragam, kecepatan, dan kapasitas cetak yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Dengan masuknya era digitalisasi, proses percetakan juga ikut berubah. Yang sekarang lazim dilakukan untuk hampir seluruh buku dan majalah adalah Computer to File (CTP), yang halaman per halaman data digital dikonversi menjadi lembar film, kemudian dibuat plat-nya sebagai acuan cetak. Yang paling mutakhir adalah teknik CTP (Computer to Plate), yakni proses pembuatan image (citra/gambar) pada plat tanpa menggunakan proses pembuatan film fotografi. Citra atau gambar langsung dicetak pada plat langsung dari file komputer. Dengan ini, satu proses yaitu pembuatan film dapat dipotong sehingga mempersingkat waktu pencetakan.Teknik CTP ini sudah beredar di Indonesia dalam skala terbatas sekitar tahun 1995-1996, khususnya untuk mencetak buku atau brosur dalam waktu singkat (annual report, prospektus perusahaan go public, dan lain-lain). Penghematan ini bisa percetakan jadikan insentif bagi harga cetak dan menjadi faktor kompetisi untuk menarik pelanggan baru. Tahun 2004, kabarnya Majalah Pantau merupakan majalah yang dicetak dengan teknologi CTP.

Dengan digitalisasi ini muncul pula tren cetak sesuai permintaan (print on demand), yang mencetak buku dalam jumlah sedikit. Ini dimungkinkan dengan majunya teknologi printer, yang minimal menghasilkan tulisan dengan resolusi 600 dot per inch (dpi). Penerbit merasa lebih aman dengan cara ini, karena tidak harus mencetak banyak dengan resiko tidak terjual (sebagai contoh, di Amerika tingkat retur buku mencapai 40%). Cara ini juga lebih bersifat personalisasi, yang memanjakan calon pembeli. Di dalam negeri, belum ada informasi tentang penerbitan buku dengan model ini.

E-Publishing

Di Indonesia, pengaruh penerbitan elektronik di Amerika dan Eropa juga mengilhami penerbit lokal untuk melakukan hal sama. Penerbit pertama yang merilis e-book di Indonesia adalah Penerbit Mizan, pada awal tahun 2001. Buku “Wasiat Sufi Imam Khomeini” yang dibuat dalam 3 jilid berformat PDF dapat diperoleh dengan mengakses www.ekuator.com. E-book ini dapat diperoleh tanpa biaya dengan mendaftarkan diri sebagai anggota. Karena sifatnya yang gratis tersebut, saat awal pertama diluncurkan, sudah ada 4 ribu orang yang men-download. Mizan memperkirakan hingga kini jumlahnya sekitar 30 ribu orang. Ekuator juga menerbitkan e-book gratis “Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan" karya Kwik Kian Gie dan “Lawan Dolar dengan Dinar” karya Zaim Saidi.

Di kalangan anggota mailing list Indonesia, saat ini terkenal kelompok mailing list bu-el (bu-el@yahoogroups.com) yang menyediakan berbagai file gratis buku dan novel asing yang masih dipertanyakan keabsahan hak copy dari sumber aslinya.

Sementara Sanur Online Bookstore dikenal sebagai toko buku online pertama, bukan saja di Indonesia melainkan juga di Asia. Sanur berdiri pada tahun 1996 (www.sanur-online.com), namun tutup setelah dua tahun beroperasi akibat kekurangan pembeli. Pada tahun 2000, mereka muncul lagi dengan manajemen terpisah dari pendiri sebelumnya dan berpindah ke alamat www.sanur.co.id. Kini, mereka menyediakan 30 ribu judul buku untuk dijual, 85% adalah karya lokal. Sayang, perusahaan ini akhirnya mati juga. Ada pula Ekuator Book Gallery (www.ekuator.com) milik Mizan, yang selain menjual buku secara online, juga kerap menyediakan e-book gratis untuk di-download. Banyak penerbit yang juga tampil online dan menjual buku sekaligus, seperti Gramedia, Mizan, dan lain-lain.

Pelarangan dan ‘Pembredelan’ Buku

Terdapat banyak buku, baik sebelum terbit maupun setelah beredar di pasaran, yang akhirnya harus dihentikan atau dilarang. Kolom Stanley di Tempo Interaktif (1996) menunjuk angka 2000 buku. Demikian pula laporan Human Right Watch (http://www.hrw.org/reports98/indonesia2 /Boorneote-06.htm) mencatat angka yang sama. Pelarangan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain karena isi buku yang mengemukakan faham atau ideologi yang dianggap berbahaya (komunisme), pornografi, SARA, dan sebagainya. Yang terbanyak dilarang adalah buku karya Pramoedya Ananta Toer, yakni sebanyak 12 judul.

Beberapa judul buku terkenal yang sempat dilarang terbit atau ditarik dari peredaran tersebut antara lain:

- Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, Vol. I (Tan Malaka: The Struggle for the Republic) oleh Harry A. Poeze.

- Di Bawah Lantera Merah (Under the Red Lantern), awal 1960-an, oleh Soe Hok Gie

- Sang Pemula, biografi politik Tirto Adhi Suriyo, oleh Pramoedya Ananta Toer;

- Cina, Jawa, Madura dalam Konteks Hari Jadi Kota Surabaya.

- A Story of Indonesian Culture, oleh Joebaar Ajoeb.

- The Devious Dalang: Sukarno and the So-Called Untung Putsch.

- Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno (terjemahan), karya Peter Dale Scott.

- Primadosa: Wimanjaya dan Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto, 1994 oleh Wimanjaya K. Liotohe.

- Kehormatan Bagi Yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI, karya Manai Sophiaan.

- Nyanyi Sunyi Seorang Bisu,1995, Pramoedya Ananta Toer.

- Bayang-Bayang PKI.

- Memoar Oei Tjoe Tat, dll

Hak Cipta

Peraturan tentang hak cipta sesungguhnya telah ada sejak jaman Belanda, yakni dengan diberlakukannya UU Hak Cipta tahun 1918. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan UU No. 62 tahun 1982. Namun isinya dianggap kurang tegas terhadap pelaku tindak kejahatan pembajakan buku. Dalam UU ini ancaman hukuman yang berlaku adalah paling lama 9 bulan dengan denda Rp 5 juta. Baru pada tahun 1987, muncul UU No 7 tentang Hak Cipta , yang menegaskan ancaman hukuman maksimal 7 tahun dengan maksimal denda Rp 100 juta. Begitupun, ternyata pembajakan masih tetap merajalela.

****

Bahan Bacaan

Djuroto, Totok. 2002. Manajemen Penerbitan Pers; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

_________; Media Scene; P3I; Jakarta 2002

_________; Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Penerbit KOMPAS.

Junaedhi, Kurniawan. 1995. Rahasia Dapur Majalah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. 337 halaman.

Santana K, Septiawan. 2003. Jurnalisme Investigasi. Yayasan Obor Indonesia. 357 halaman.

Taryadi, Alfons. 1999. Buku dalam Indonesia Baru. Yayasan Obor Indonesia. 308 halaman.

Artikel Surat Kabar:

Pers Sehat di Indonesia Hanya 15 Persen. Antara. 23 Desember 2003.

Berakhir, Bulan Madu Penerbit Buku Inpres. Kompas. 11 Agustus 2000.

Stanley. 2000. Orde Baru 31 Tahun, 2000 Judul Buku Dibredel. Kolom Tempo Interaktif Edisi 29/01 - 14/Sep/1996

Lain-lain:

1. http://

2. http://www.hrw.org/reports98/indonesia2 /Boorneote-06.htm (Human Right Watch)

3. http://www.fgd.or.id (Forum Grafika Digital)

4. http://www.ikapi.or.id (IKAPI)

5. http://www.vision.net.id (Mata Baca)

6. http://www.mizan.com (Mizan Online)

7. http://www.pantau.or.id

Wednesday, August 02, 2006

Kisah Buku (I): Dari Masyarakat Industri ke Masyarakat Informasi

Sedangkan secara fungsional, buku kurang lebih didefinisikan sebagai suatu kumpulan bentuk komunikasi grafis yang isinya dibagi-bagi ke dalam beberapa unit dengan tujuan agar tampil sistematik dan menjaga isinya tetap terpelihara dalam waktu lama. Dalam elemen pemeliharaan ini, aspek ‘rekaman’ dari pengalaman, observasi, dan ekspresi kreatif merupakan hal yang membedakan buku dari ragam komunikasi lainnya.

Medium cetak seperti buku sesungguhnya telah mulai ada sejak dahulu kala, meskipun kertas belum lagi ditemukan. Straubhaar dan LaRose (2004), misalnya, menyebutkan tentang karya puisi Illiad dari Yunani pada tahun 800 Sebelum Masehi (S.M.) atau Tale of Genji dari Jepang (abad ke-11 Masehi, ditulis oleh Murasaki Shikibu).

Awal pengembangan tulisan, kertas, dan barang cetakan terjadi di Timur Tengah dan Cina. Orang Cina, misalnya, sudah dapat membuat kertas dari rags (potongan-potongan kain) pada tahun 105 S.M., hingga akhirnya memakai cetakan blok kayu dan lempung yang dapat digerakkan. Orang Korea malah menemukan cetakan logam yang dapat digerakkan (movable metal type) pada tahun 1234.

Kertas menjadi populer di dunia Barat lewat perantara pedagang-pedagang Arab. Proses pencetakan (buku) sudah mulai dikenal, terutama untuk buku-buku agama (kitab suci) dan yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Peruntukannya pun terbatas bagi kalangan agamawan, ilmuwan, dan bangsawan. Kemajuan besar-besaran terjadi setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gensfleich, atau yang lebih dikenal Johannes Guttenberg di Mainz, Jerman, pada tahun 1445, yang memproduksi Bible. Di Amerika, tercatat ada Bay Psalm Book yang dicetak tahun 1640.

Masyarakat Industri

Menurut Straubhaar dan LaRose (2004), Masyarakat Industri mengacu pada terjadinya Revolusi Industri, yang umumnya dikaitkan dengan penemuan mesin uap. Namun sesungguhnya, pemicu penting menuju era industri tersebut dimulai dengan penemuan di bidang komunikasi, yakni publikasi Bible yang diproduksi dengan mesin cetak pengembangan dari Johannes Guttenberg (1455). Mesin cetak ini merupakan yang pertama kalinya di Eropa yang menggunakan cetak logam yang dapat digerakkan (movable metal type). Penemuan ini secara dramatis meningkatkan kecepatan produksi buku dan mengurangi waktu yang digunakan seperti pada produksi buku sebelumnya (hand-copied book). Jenis hand-copied book ini lama-kelamaan digantikan dengan buku cetakan dengan harga lebih murah dan bersifat massal. Target pembacanya juga makin meluas seiring dengan makin beragamnya jenis buku yang ditulis dan ditawarkan.

Masyarakat Industri dicirikan oleh beberapa hal:

- Meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin, yang terpusat di kota-kota besar

- Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota (urbanisasi)

- Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik.

- Jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih komplek

- Munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri

- Penemuan teknologi baru seperti film, radio, dan televisi sebagai hiburan kaum urban.

Perkembangan Buku dalam Masyarakat Industri

Hingga abad ke-19, buku masih belum dianggap sebagai media untuk massa, karena dibeli dan dibaca terbatas oleh orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi (Potter, 2001). Revolusi industri dan perkembangannya yang terjadi mulai abad ke-18 merupakan penyebab perubahan besar bagi masyarakat dalam hal memperoleh dan mengakses media cetak yang sebelumnya terbatas tersebut. Urbanisasi meningkat pesat. Sebagai contoh di Inggris, pada awal abad ke-19, sekitar 30% warga Inggris hidup di kota, dan 21% di kota yang berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa. Pada akhir abad ke-19, 80% dari populasi telah terurbanisasi, dan ada 74 kota dengan populasi lebih dari 50.000 jiwa. Terjadi penurunan 40% jumlah kaum pekerja pria di desa antara tahun 1861-1901 karena beralih ke pekerjaan pabrik di kota-kota. (lihat artikel Caroline Davis: Publishing in an Industrial Age. Oxford Brookes University (http://apm.brookes.ac.uk/ publishing/contexts/industry/content.htm).

Secara perlahan, kelas pekerja mulai berkesempatan mengakses medium cetak sejalan dengan perbaikan pendidikan sekolah dan pendidikan orang dewasa. Juga dengan mulainya berdiri perpustakaan, penyediaan material cetak untuk keagamaan, dan buku-buku murah. Pada masa itu, teknologi industri percetakan makin maju sehingga proses komposisi, percetakan, dan produksi kertas telah berlangsung secara mekanis. Ini berarti memungkinkan dilakukannya produksi secara massal sehingga harga produksi dapat menjadi lebih rendah.

Apalagi dengan ditemukannya proses cetak litografi[2] yang diperkenalkan Alois Snefelder, yang makin mempercepat proses percetakan. Juga ditemukannya mesin cetak kecepatan tinggi (highspeed machine) oleh Friedrich König, kemudian mesin penyusun (composing machine).

Dengan turunnya ongkos percetakan, maka harga jual dapat ditekan menjadi lebih murah. Perluasan khalayak pembaca ini terjadi di Inggris dan Amerika serta Eropa pada umumnya. Di Inggris, pada tahun 1800-1850, ada 95 judul buku yang dipublikasikan tiap tahun. Pada awal abad 20, jumlah ini melonjak berlipat ganda hingga mencapai 600 judul buku per tahun. Upah pekerja yang meningkat membuat penerbit berinisiatif mengeluarkan paperback book (buku murah). Minat baca yang makin tinggi juga menjadi salah satu faktor. Masih di Inggris, perluasan ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya pembangunan sarana transportasi seperti kereta api. Pada tahun 1800, dibangun rel kereta api sepanjang 200 mil, meningkat menjadi 6000 mil 30 tahun berikutnya, dan terus berlanjut selama dua dekade berikutnya. Untuk memenuhi kebutuhan membaca ini, didirikan Routledge’s Railway Library, sebagai perpustakaan pertama di atas kereta, yang volume buku koleksinya mencapai 1000 buah.Pada akhir abad ke-19, didirikan beberapa asosiasi terkait dengan penerbitan buku. Pertama adalah asosiasi perdagangan buku yang berfungsi sebagai kelompok lobby ekonomi dan politik. Selain itu, dibentuk Masyarakat Penulis (The Society of Authors) oleh Walter Besant tahun 1883, yang secara khusus mengajak sesama penulis lebih memedulikan soal hak cipta. Mereka menerbitkan jurnal The Author pada tahun 1890. Dalam kurun waktu sama, berdiri pula Asosiasi Penjual Buku Inggris Raya (The Associated Booksellers) tahun 1895. Mereka berupaya mendekati penerbit dalam rangka memperoleh harga buku dan diskon semenarik mungkin. Jumlah anggota asosiasi yang awalnya 178 terus bertambah hingga mencapai 1150 sekitar empat puluh tahun kemudian (tahun 1934).

Perkembangan industri buku ini sempat terhambat dengan terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) akibat kekurangan pasokan kertas dan hilangnya banyak pekerja karena harus berperang. Harga buku meroket kembali. Untuk mengatasinya. Penerbit banyak menggunakan tenaga kaum perempuan. Di perusahaan Ward and Locke, misalnya, jumlah pekerja perempuan meningkat dari hanya satu menjadi 60 orang saat perang[3]

Sementara itu di Amerika Serikat (AS), perluasan buku ke kelas pekerja baru terjadi pada pertengahan abad 20. Alasannya sama, yakni dengan meningkatnya kebutuhan untuk menikmati masa santai yang diisi dengan kegiatan membaca (Rivers, et al., 2003).

Sampai pada akhir abad 19, buku-buku yang beredar di AS diimpor dari Inggris. Ketika ketersediaan kertas makin murah karena percetakan mulai menjamur, buku-buku pun tidak lagi sebatas yang dijilid mewah penuh hiasan serta dijual terbatas untuk kalangan tertentu, melainkan lebih meluas. Buku-buku impor, terutama novel-novel dari Inggris, disalin dan dicetak kembali, yang kadang dijual sebagai suplemen koran.

Secara berangsur, terbentuklah pasar untuk buku, meskipun terbatas untuk buku-buku murah seharga 10 sen. Meskipun hanya salinan dari buku asli, ini sudah cukup untuk memuaskan keinginan membaca banyak orang. Saat itu hak cipta belum terlalu dipentingkan sehingga penerbit AS lebih suka mencetak ulang buku Inggris tanpa membayar royalti, ketimbang mereka mencetak buku baru dengan membayar penulis Amerika. Karena cara ini murah, maka buku-buku Inggris pun beredar cukup banyak, lebih banyak dari buku aslinya di Inggris sendiri.

Penyebaran buku murah secara massal baru mulai terjadi di tahun 1939, ketika tiga penerbit membentuk pocket book yang khusus menyediakan buku-buku ukuran saku dengan format sederhana dan murah (hanya 25 sen). Peminat buku ini ternyata banyak sehingga para penerbit lainnya pun turut membuat buku ukuran saku yang memang mudah dijual di kedai koran, supermarket, stasiun kereta api dan pusat-pusat keramaian lainnya. Dalam 25 tahun pertama keberadaannya, pocket book menerbitkan 3000 judul yang terjual sebanyak satu miliar buku. Ini revolusi pertama.

Revolusi kedua dalam perbukuan AS terjadi pada tahun 1950-an dengan munculnya buku dengan sampul kertas biasa yang murah namun bermutu (paperbacks). Buku ini sedikit lebih mahal daripada edisi sederhana terdahulu, namun memikat minat kalangan terpelajar sehingga ikut mendorong popularitas buku di AS.

Masyarakat Informasi

Masyarakat Informasi, menurut Straubhaar dan LaRose (2004) dicirikan dengan:

- Pertukaran informasi menjadi kegiatan yang dominan

- Pekerjaan di bidang informasi menjadi lebih dominan dibandingkan masa pra-pertanian, pertanian, dan industri

- Komputer hadir sebagai medium dominan yang berguna untuk menciptakan, menyimpan, dan memproses informasi.

Di Amerika Serikat, perubahan dari dominasi pekerjaan di bidang industri ke bidang informasi terjadi tahun 1960. Secara relatif, baru sedikit negara di dunia yang telah mengalami hal serupa, yakni transisi dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Buku dalam Masyarakat Informasi

Pasca Perang Dunia II, cetak offset diperkenalkan dan menghasilkan cetakan lebih cepat, lebih baik kualitasnya, dan ekonomis. Ketika teknologi digital[4] diperkenalkan dan komputer makin memasyarakat, kegiatan type-setting dan lay out yang sebelumnya dilakukan manual atau dengan mesin, kini dapat dengan cepat dilakukan lewat komputer.

Termasuk membuat plat film siap cetak langsung dari komputer. Mesin fotokopi ditemukan dan amat berguna menggantikan mesin cetak offset, khususnya untuk keperluan dalam jumlah kecil. Hal sama berlaku dengan dikembangkannya teknologi cetak laser (laser printer), dikombinasikan dengan pengerjaan halaman cetakan dengan program tertentu di komputer, yang kemudian populer disebut dengan desktop publishing.

Teknologi cetak yang lazim dilakukan untuk hampir seluruh buku dan majalah saat ini adalah Computer to File (CTF), yang halaman per halaman data digital dikonversi menjadi lembar film. Kemudian dibuat plat-nya sebagai acuan cetak. Yang paling mutakhir adalah teknik CTP (Computer to Plate), yakni proses pembuatan image (citra/gambar) pada plat tanpa menggunakan proses pembuatan film fotografi. Citra atau gambar langsung dicetak pada plat langsung dari file komputer. Dengan ini, satu proses yaitu pembuatan film dapat dipotong sehingga mempersingkat waktu pencetakan[5].

Di tahun 1990-an, percetakan digital mulai dikenal, berawal dari diperkenalkannya DocuTech oleh perusahaan Xerox[6]. Mesin ini mirip seperti “mesin fotokopi raksasa”. Tak seperti alat cetak lain yang memerlukan plat, tinta, film, dan sebagainya yang konvensional, mesin cetak DocuTech langsung terhubung dengan monitor komputer sebagai pengontrolnya. Data dapat dikirim dari mana saja, lantas diolah dan diproses oleh seorang operator khusus, kemudian langsung dicetak.

Buku tidak lagi sekadar diterbitkan dalam bentuk cetak, melainkan juga dalam bentuk e-book (electronic book), seiring dengan makin populernya internet. E-book merupakan buku yang ditampilkan pada layar perangkat elektronik khusus (Potter, 2001). Namun e-book dapat juga berupa dokumen buku yang ditampilkan di suatu situs web dalam WWW (world wide web). E-book diperkenalkan pertama kali tahun 1998. Saat itu, perangkat khusus untuk membaca e-book ini hanya terjual kurang dari 10.000 buah. Hingga tahun 1999, telah ada 1500 cerita fiksi dan nonfiksi yang dibuat dalam bentuk e-book.

Dengan e-book dan e-publishing, biaya cetak dapat dikurangi, bahkan dalam kasus di atas dapat didistribusikan secara gratis. Buku ini juga tidak memerlukan tempat penyimpanan yang luas. Pengguna dapat menyimpannya di hard disk komputer. Hanya saja, jika nantinya e-book diluncurkan dengan harga tertentu, kekhawatiran muncul mengenai hak cipta, karena file dapat dikopi tanpa izin. Hal ini masih menjadi perdebatan hingga kini.

Ada pula yang disebut Print on Demand (POD), yang dapat membuat buku setebal 300 halaman dan dijilid rapi dalam waktu setengah jam setelah data digital buku termasuk dimasukkan. POD muncul merupakan tren cetak sesuai permintaan, yakni mencetak buku dalam jumlah sedikit. Ini dimungkinkan dengan majunya teknologi printer, yang minimal menghasilkan tulisan dengan resolusi 600 dot per inch (dpi). Penerbit merasa lebih aman dengan cara ini, karena tidak harus mencetak banyak dengan resiko tidak terjual. Sebagai contoh, di Amerika tingkat retur buku mencapai 40%. Cara ini juga lebih bersifat personalisasi, yang memanjakan calon pembeli[7].

Ekonomi Buku dan Majalah

Terbitnya buku sampul sederhana (paperback) pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadikan buku dapat dicetak massal dan dan murah. Di Amerika, muncul buku-buku yang sangat laris seperti In the Cold Blood yang memberi penulisnya, Truman Capote, imbalan sebesar US$ 500.000, atau The Source yang memberi pembayaran US$ 700.000 kepada James Michener. Buku-buku yang masuk ke klub-klub baca dijamin memperoleh imbalan minimal sebesar US$ 75.000. Penulis akan makin kaya jika bukunya difilmkan. Bisnis buku pun berkembang pesat, Reynolds mengatakan, “penerbitan menjadi bisnis yang sangat menggiurkan.” (Rivers et al., 2003).

Buku yang sejak era industri mulai terpopulariasi sekaligus makin mengikuti selera pembacanya, terus bersaing dengan media massa lainnya untuk menjangkau pembeli. Industri buku di masa kini beradaptasi menjadi semakin berorientasi pada niche (ceruk) atau segmentasi khusus, yang tiap niche menawarkan jens buku yang berbeda, untuk konsumen yang berbeda pula (Potter, 2001).

Masih menurut Potter (2001), kini ada sekitar 3000 penerbit buku di AS, memproduksi sekitar 65.000 judul setiap tahun (sekitar 2 juta eksemplar). Tiap tahun, sepertiga judul merupakan jenis publikasi massa, 24% adalah jenis trade book, 20% textbook, 10% club edition. Sisanya adalah buku-buku agama, profesional, dan buku khusus[8]. Segmentasi terbesar ada pada buku tradebook dewasa, termasuk di dalamnya fiksi umum dan nonfiksi, buku advis, dan buku manual praktis (how to). Jenis buku seperti ini kebanyakan ada di toko buku di mal-mal.

Sampai tahun 1960, tiap jenis media (termasuk buku) belum banyak mencoba menggabungkan beberapa jenis media sekaligus. Dewasa ini , cakupan, gaya, dan substansi kepemilikan media sudah berubah. Banyak bisnis komunikasi yang berkembang dan meluas ke bidang-bidang lain sehingga membentuk konglomerasi besar. Esquire Inc., misalnya, adalah penerbitan majalah, namun perusahaan lain yang dikuasainya seperti Wide-Light Corp., Rig-a-Lit Inc., White Night Company dan sebagainya, bergerak di bidang yang sama sekali berbeda, yakni mulai jasa kelistrikan, tata lampu, dan sebagainya.

Terjadi merger (konsolidasi), salah satu alasannya adalah desakan untuk memperluas dukungan keuangan. Sebagai contoh, penerbitan majalah jarang mendatangkan keuntungan luar biasa sehingga pemiliknya akan berusaha mencari sumber pendapatan lain, termasuk menerbitkan buku. Alasan kedua adalah memanfaatkan pasar pendidikan yang terus berkjembang. Banyak penerbit kemudian tertarik mencetak buku-buku pelajaran atau teks, memproduksi alat-alat pengajaran, dan sebagainya untuk TK hingga universitas. Alasan ketiga adalah revolusi teknologi yang mengaburkan perbedaan antara berbagai jenis media.

Kini banyak perusahaan media cetak yang bergandengan dengan perusahaan media elektronik. Time Inc. dengan General Electric, atau RCA dengan Random House dan Harcourt, Brace, Jovanovich. Time membeli saham perusahaan film MGM senilai US$ 17,7 juta tahun 1967 atas dasar sebuah laporan yang berjudul Information Technology: An Overview of the 70s. Time Inc. tertarik bukan saja karena MGM adalah sebuah perusahaan film, melainkan juga karena MGM telah mendiversifikasikan produknya mulai dari program acara televisi, rekaman musik, dan sebagainya. Kecenderungan ini, di lain pihak, meresahkan pengawas dari FCC (Federal Communication Commission), Amerika.

Kehadiran internet juga membuat buku harus menyesuaikan diri. Penjualan buku via internet dilakukan pertama kali oleh Amazon.com (Taryadi, 1999), yang dengan efektif menjajakan dari penerbit kepada konsumen tanpa menyimpannya dalam gudang.

****

[1] Editor Tamu INSANI Monthly Islamic Digest (2002-2005), penikmat amatir beragam jenis buku

[2] Litografi berasal dari kata Yunani: lithos=batu, graphein=menulis. Litografi adalah proses cetak secara langsung dengan menggunakan permukaan yang rata, memanfaatkan prinsip saling tolak antara air dan lemak. Untuk mencetak, maka gambar-gambar dan teks harus dituliskan secara terbalik (dari belakang ke muka). Lihat Scheder (1977) : Perihal Cetak-Mencetak, juga http://www.kertasgrafis.com.

[3] Disebutkan dalam artikel Caroline Davis: Early 20th Century Publishing. Oxford Brookes University (http://apm.brookes.ac.uk/ publishing/contexts/20thcent/content.htm

[4] Straubhaar dan LaRose (2004) mengartikan digital sebagai computer readable (mampu dibaca oleh komputer)

[5] Tentang CTP ini dapat dilihat pada situs Kertas Grafis (http://www.kertasgrafis.com); juga Straubhaar dan LaRose (2004) halaman 75.

[6] History; Getting Ready to Speak Digital Esperanto (http://www.dotprint.com)

[7] Dipaparkan oleh Putut Widjanarko dalam Rubrik Selisik (http://www.mizan.com)

[8] Trade book adalah buku dengan sampul keras atau lunak, kebanyakan jenis nonfiksi, dan ada pula jenis fiksi serius. Professional book: buku referensi untuk pendidikan professional seperti buat dokter, pengacara, ilmuwan, manajer, insiinyur, dan lain-lain. Club edition: klub yang mempublikasikan, menjual, dan mendistribusikan buku edisi mereka sendiri ataupun massal, buku professional, dan buku khusus lainnya (Straubhaar dan LaRose, 2004).